Memory in Use

Where the Everyday Remembers

이민우 / Jeon Jae Bong Studio

Introduction

위치 : 서울 동작구 현충로 220

용도 : 문화 및 집회, 장사 시설

층수 : B1 – 3F

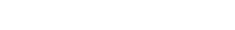

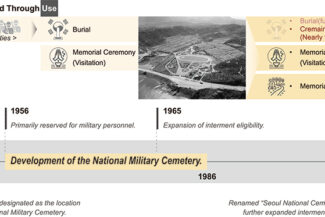

Theme Background

국립서울현충원은 수도 서울에 위치한 국가적 상징 공간으로서 역사적·정서적 의미를 지닌 장소이다. 그러나 “역사문화는 사용되어야 보존된다”는 관점에서 볼 때, 현충원은 여전히 상징적 추모의 기능에 머무르며 시민의 일상과는 점점 더 멀어지고 있다.

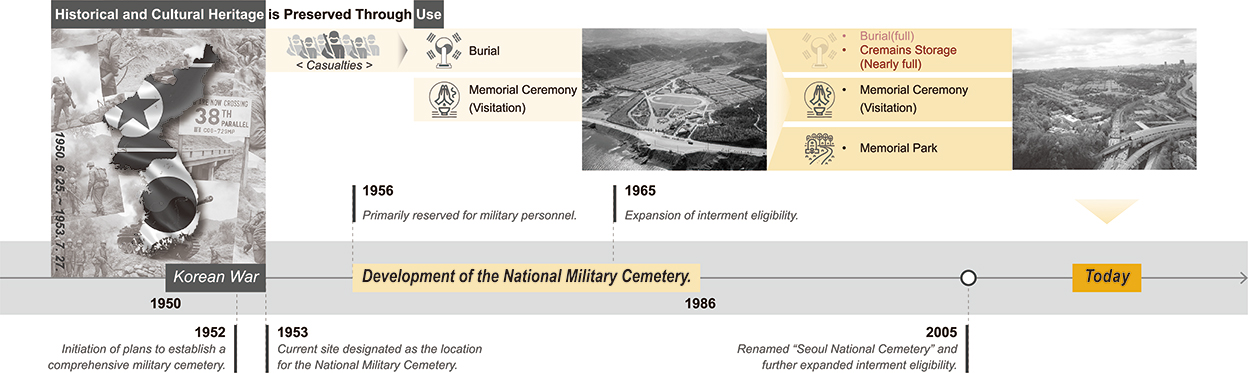

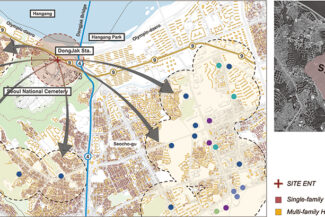

현장 분석 결과, 현충원은 열린 문화 공간으로 사용되지 못하고 있으며, 주변 주민들 역시 일상 속에서 이 공간을 자연스럽게 향유하기 어려운 상황이다. 이는 현충원이 가진 강한 상징성과 엄숙한 이미지가 장소의 접근성과 활용도를 제약하기 때문이다.

특히, 동작역과 현충원을 가로지르는 복잡한 도로 구조와 차량 중심의 진입 체계는 물리적·심리적 단절을 더욱 심화시키고 있다. 결과적으로 현충원은 가슴 속에 기억되는 공간으로만 존재할 뿐, 실제 도시와 사람들의 일상 속에 스며드는 ‘사용되는 기억의 공간’으로는 작동하지 못하고 있다.

이러한 배경에서 출발한 본 프로젝트는, 상징성과 일상성이 공존할 수 있는 구조를 통해 현충원을 다시 시민들의 삶과 연결하고자 한다.

Concept

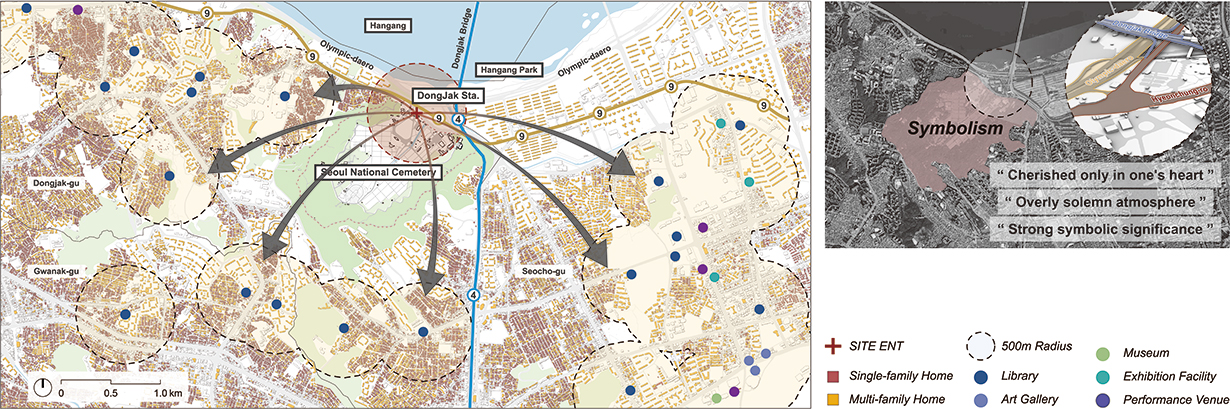

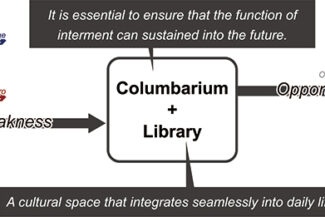

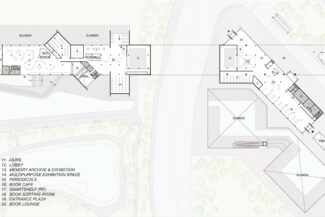

이 프로젝트는 국립서울현충원을 단절된 상징 공간이 아닌, 일상 속에서 사용되는 기억의 장소로 전환하고자 한다.

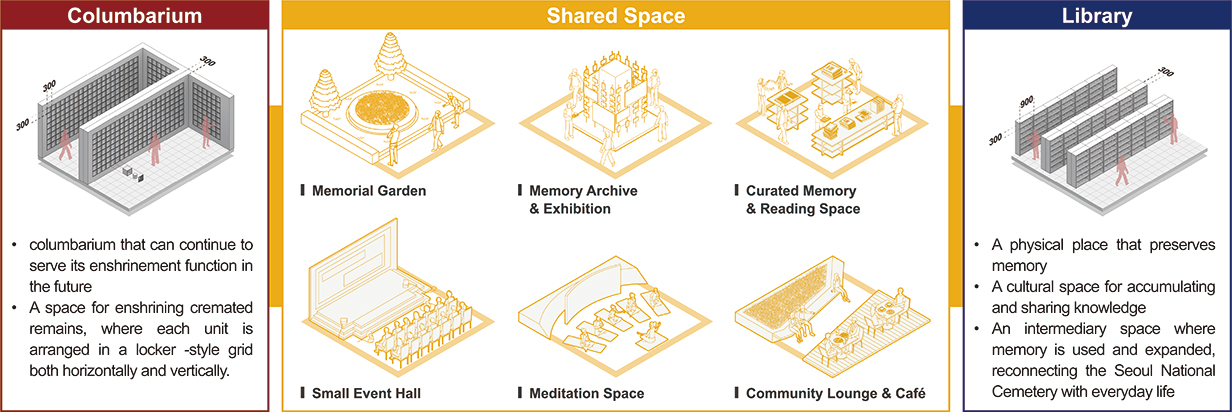

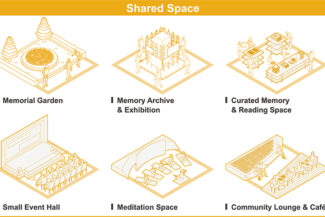

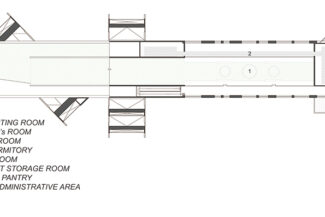

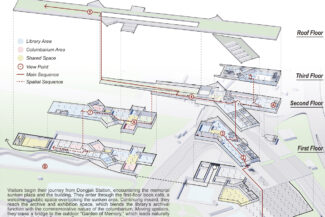

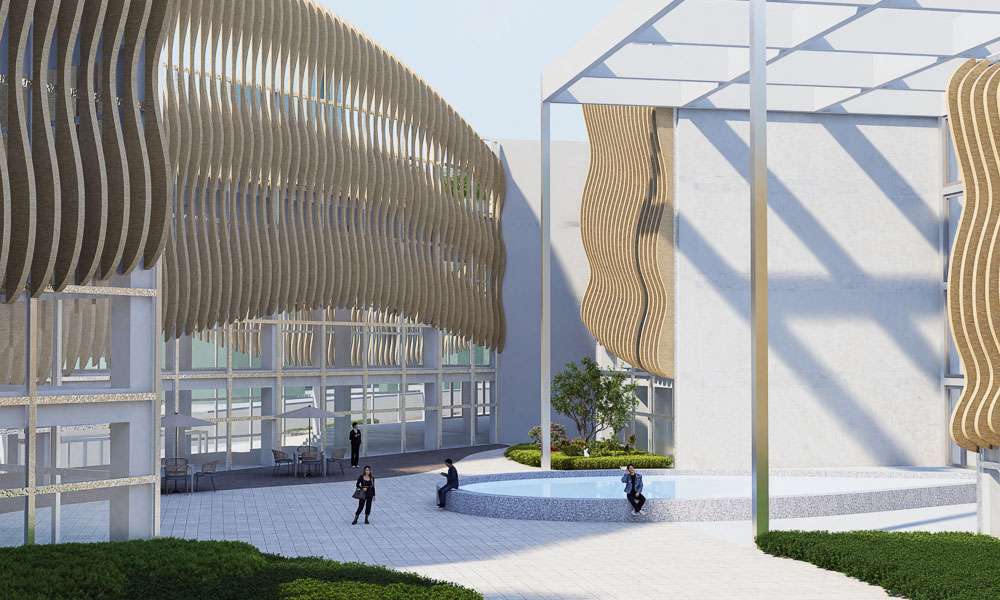

해법으로는 기억을 보존하는 납골당과 지식을 공유하는 도서관이라는 두 저장 공간의 공존을 제안한다. 이들은 모두 ‘기억’을 저장하는 장소로, 추모와 일상이 자연스럽게 이어질 수 있는 구조를 형성한다.

특히 도서관은 기억을 사용하는 공간으로 기획되어, 현충원이 일상과 다시 연결되는 문화적 매개체로 작동한다.

두 프로그램은 동일한 평면에 배치되고, 그 사이의 공용 공간은 분리보다 흐름에 집중한 구성으로 추모에서 일상으로의 점진적 전환을 유도한다.

이러한 구조는 기억이 단절되지 않고 일상 속에서 사용되며 살아 있는 공간으로 작동할 수 있다는 가능성을 탐색한다.

Design

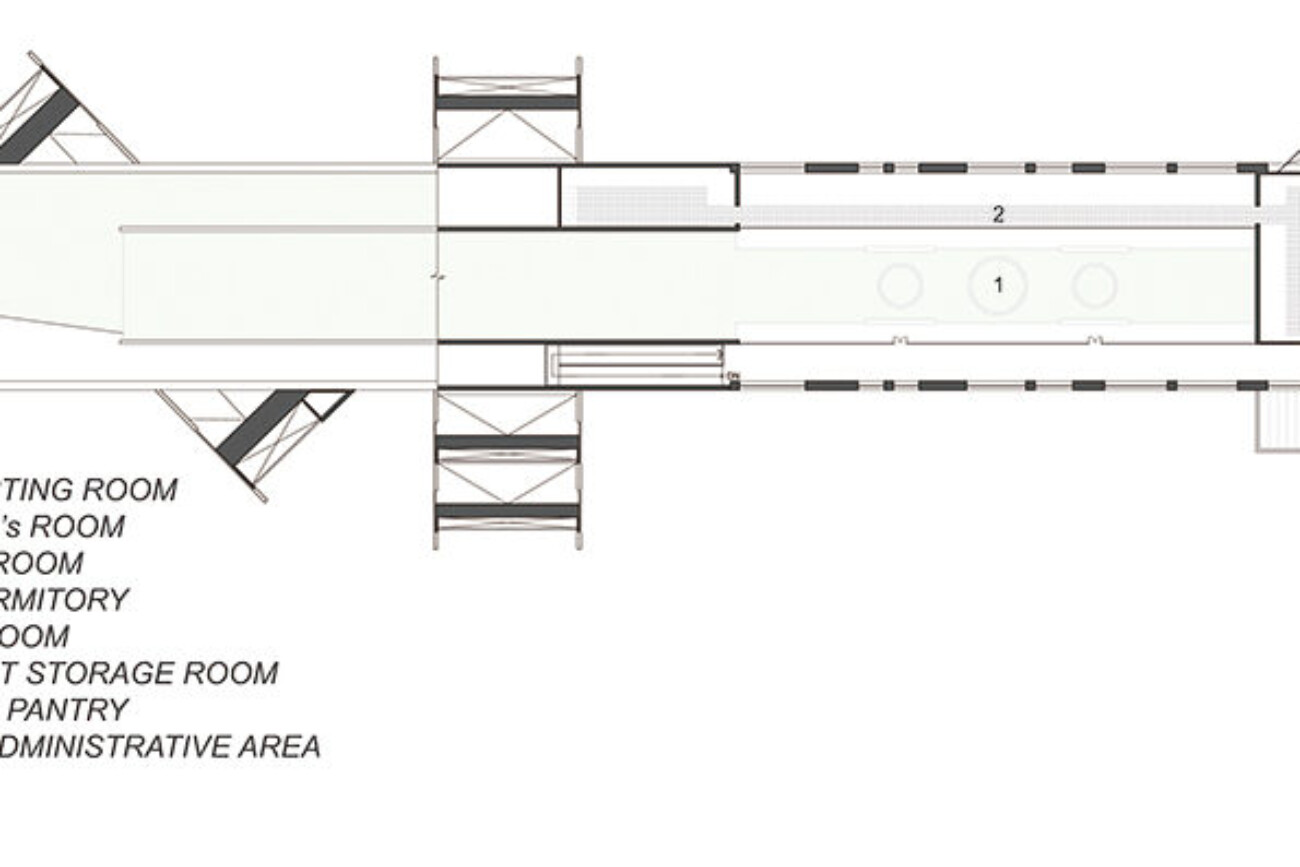

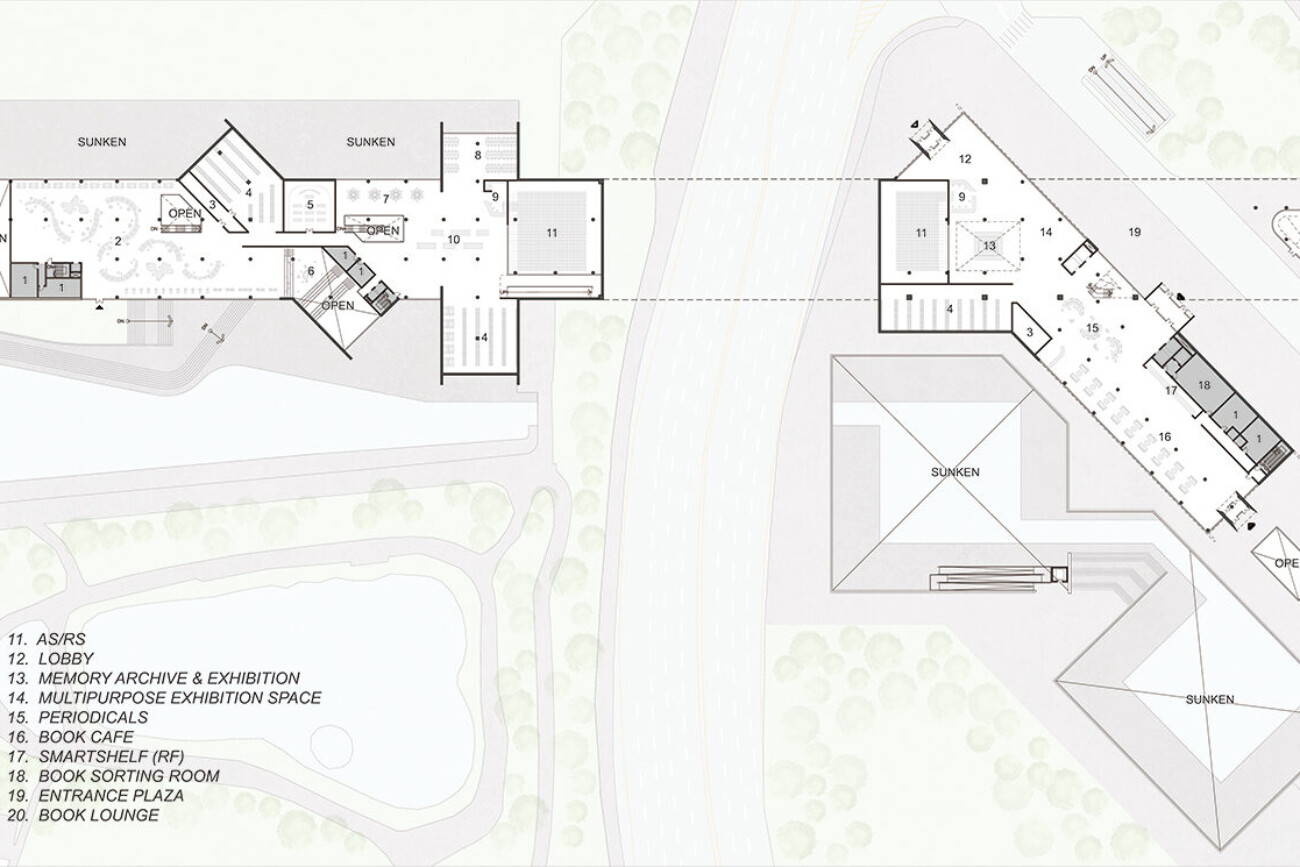

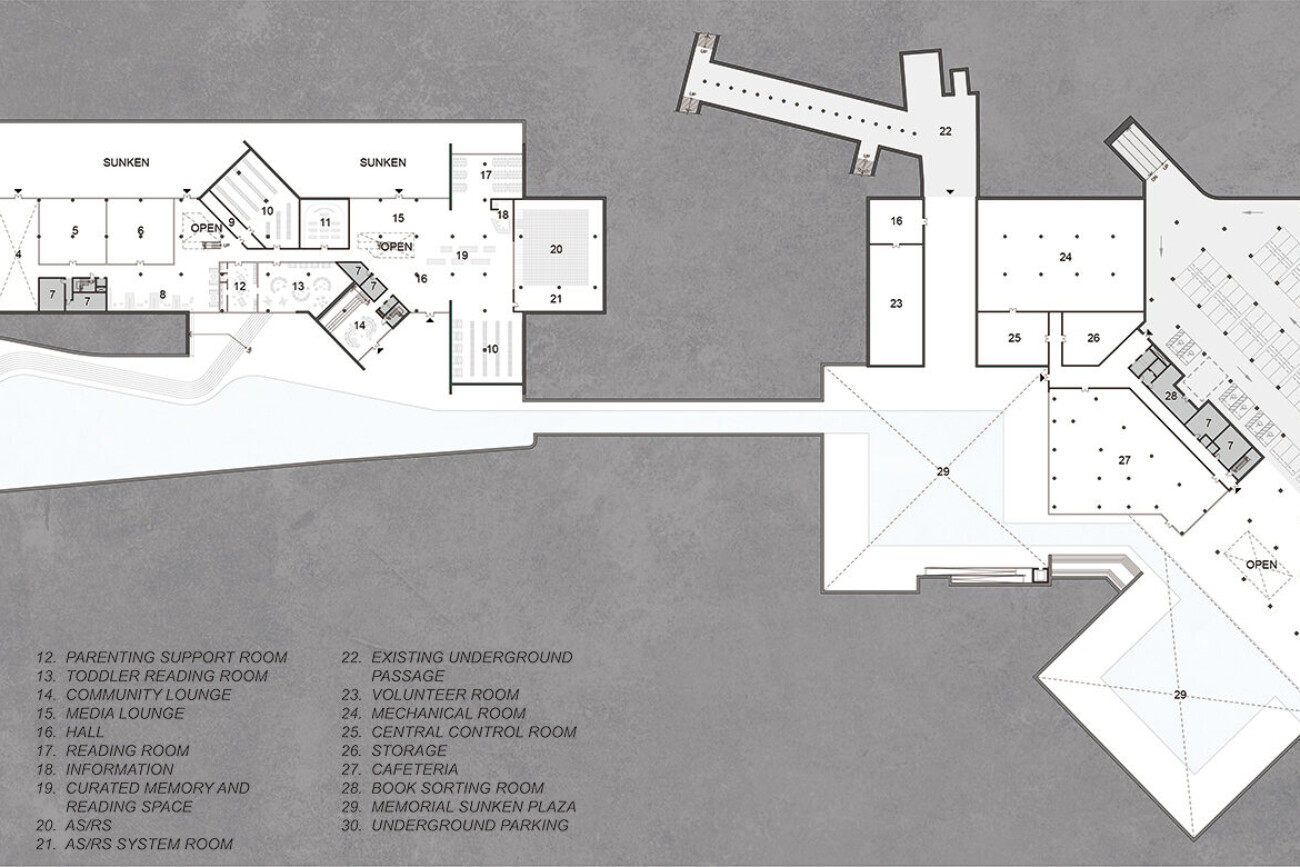

매스는 학교급별 필요 면적과 높이를 반영하여 단계별로 인접 배치하였으며 각 매

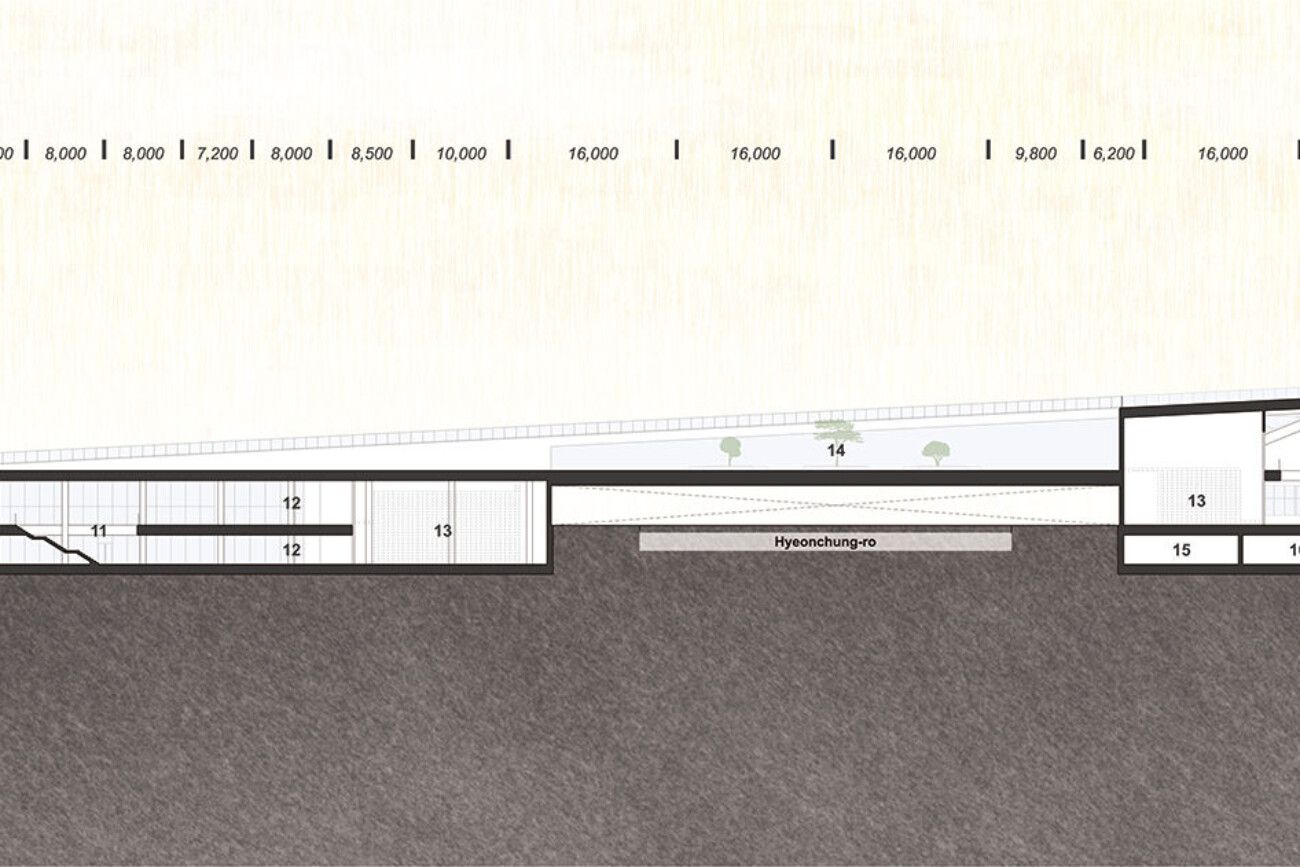

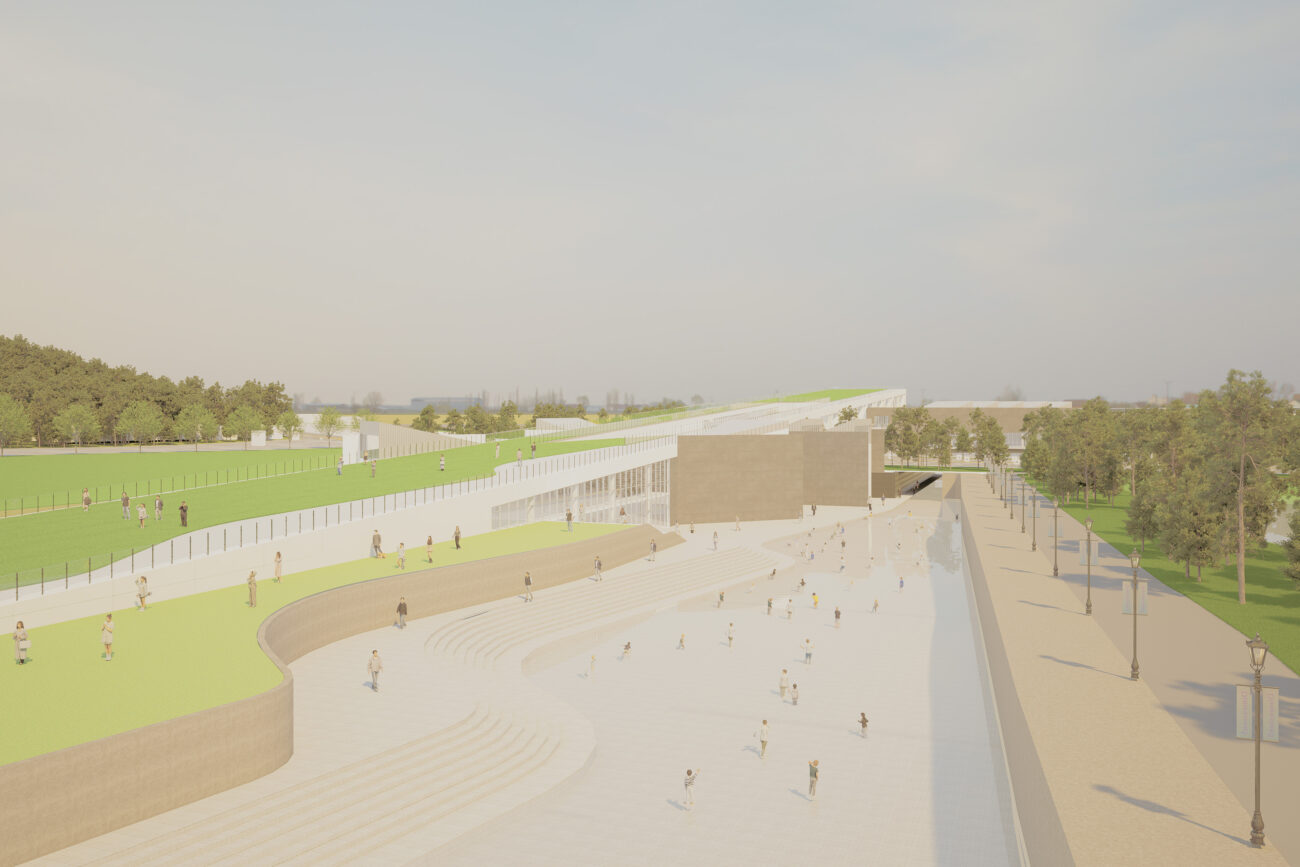

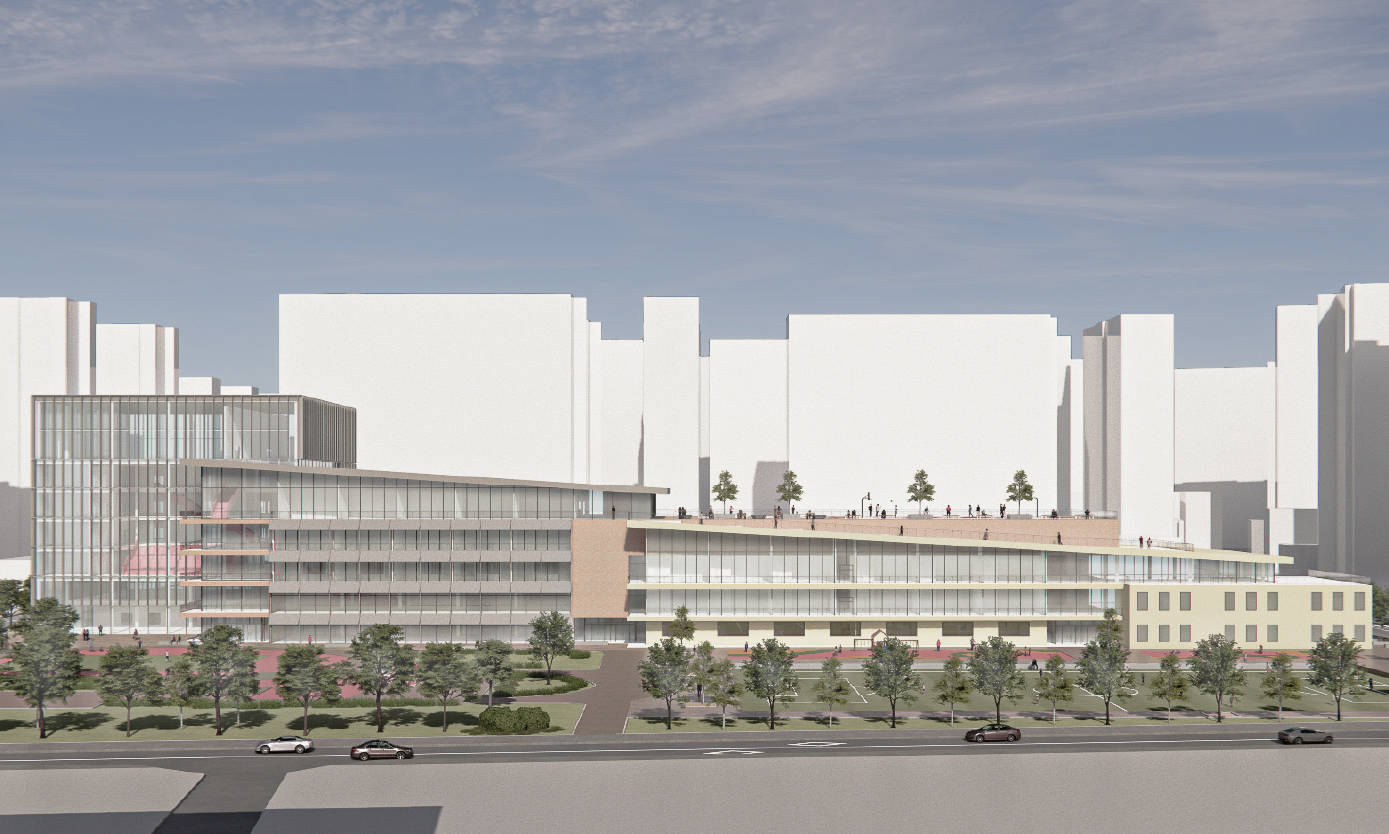

프로젝트의 개념을 구체화하기 위해, 다양한 매스 실험과 공간 전략을 통해 상징성과 일상성이 조화를 이루는 공간 구성을 모색하였다. 국가적 상징 공간인 현충원에 어울리는 강한 조형성과 상징성을 확보하기 위해 현재의 매스를 도출하게 되었다.

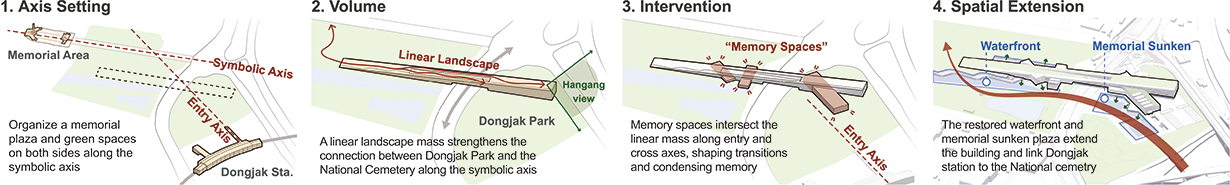

디자인 과정은 다음의 네 가지 단계로 전개된다:

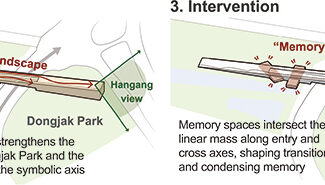

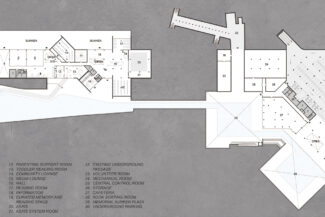

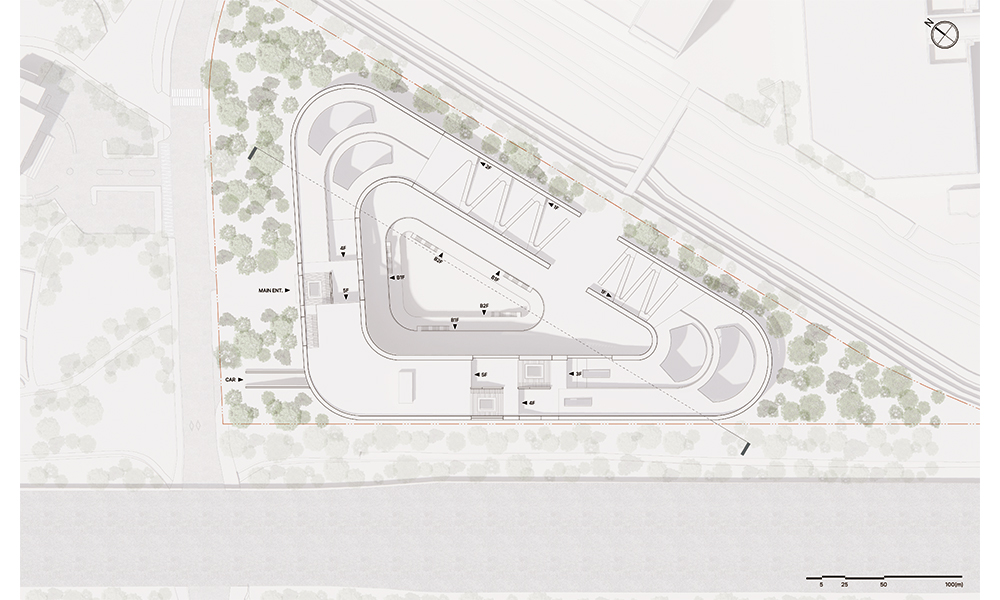

- 축 설정 (Axis Setting)

- 상징 축: 현충문과 현충탑을 잇는 축을 따라 추모광장과 양측 녹지를 구성하여 진입 공간을 재구성

- 진입 축: 동작역 출입구에서 유입되는 주요 보행 동선을 설정해 접근성을 확보

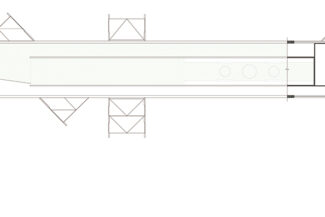

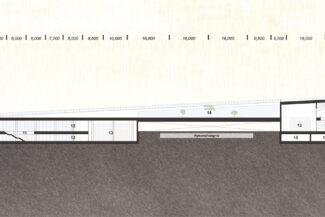

- 볼륨 (Volume)

- 상징 축을 따라 선형의 landscape 매스를 형성하여 동작공원과 현충원의 연계성을 강화

- 매스 상부는 한강 조망을 확보할 수 있도록 열려 있으며, 도심의 복잡한 도로 구조 속에서도 방향성과 상징성을 드러냄

- 개입 (Intervention)

- 진입 축과 수직 축을 따라 **기억을 담는 공간들(납골당, 도서관 등)**이 주 매스에 삽입됨

- 이를 통해 기능의 흐름과 기억의 밀도를 공간적으로 응축시키고, 프로그램 간의 긴밀한 관계를 형성

- 공간 확장 (Expansion)

- 복원된 현충천의 수변 공간과 추모 선큰을 건축과 연계하여 외부 공간까지 확장

- 동작역과 현충원을 연결하는 새로운 진입 동선을 계획하여 열린 공공 공간으로 기능하도록 유도

이러한 디자인은 단순한 조형이 아닌, 기억과 일상이 만나고 흐르는 공간을 만들기 위한 전략적 개입의 연속으로 구성되어 있다.