기억의 방식

RE:DUX, RE:INTERPRET, RE:IMAGINE

박민혜 / Kim So Young Studio

Introduction

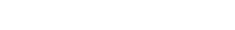

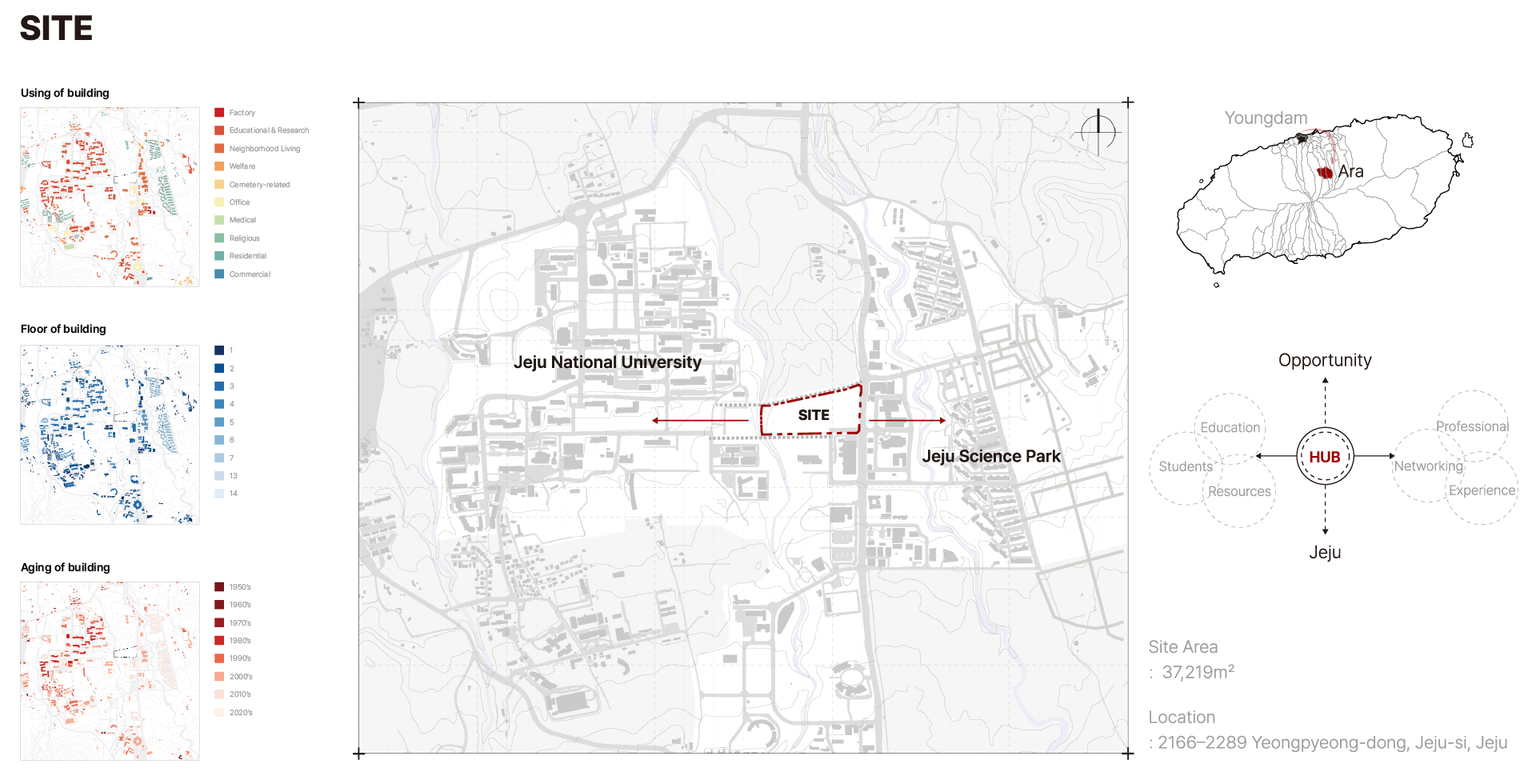

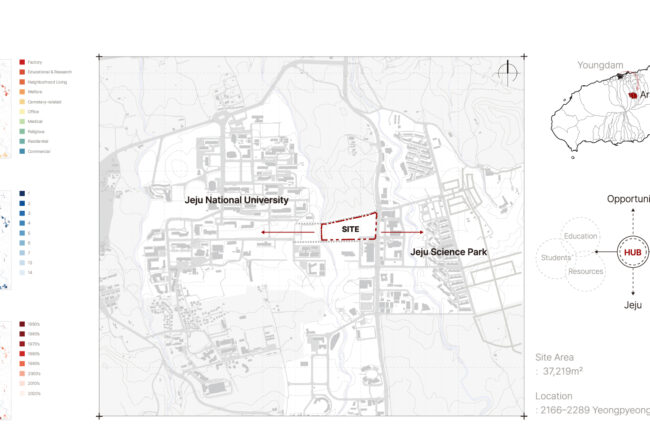

위치 : 제주특별자치도 제주시 영평동 2166-2289

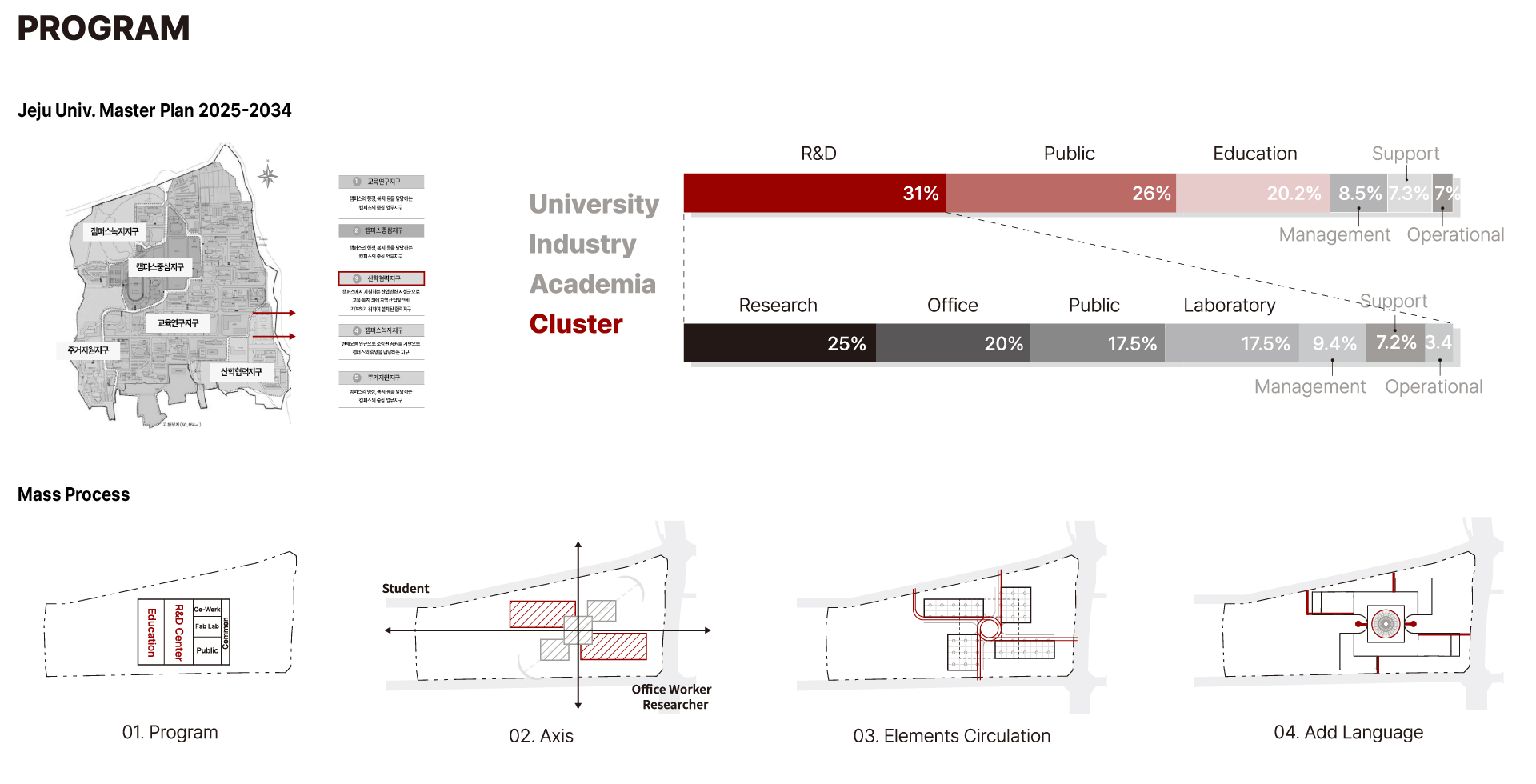

용도 : 산학협력 클러스터

층수 : B1F – 4F

대지면적 : 37,219㎡

건축면적 : 5,756㎡

연면적 : 12,209㎡

Agenda

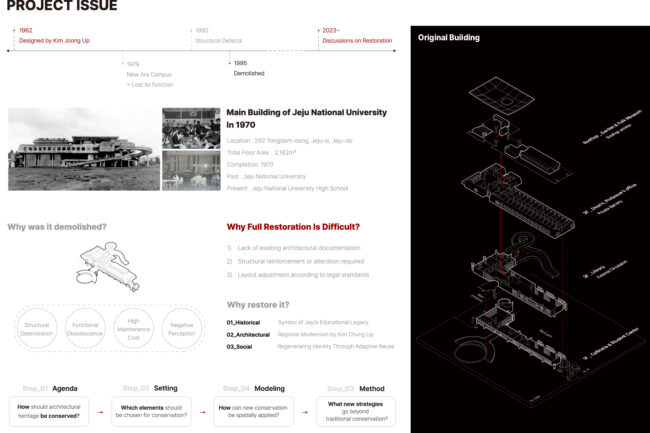

제주대학교 구 본관 복원을 통한 근대 건축 보존 방식의 재해석

이 프로젝트는 김중업 건축가가 설계하고 1995년 철거된 제주대학교 구 본관을 단순히 복원하는 것이 아닌, 오늘날의 맥락에 맞게 다시 해석해 제안하는 작업이다. 현재의 구조적·법적 조건 속에서 원형 그대로 복원하는 것은 사실상 불가능하다.

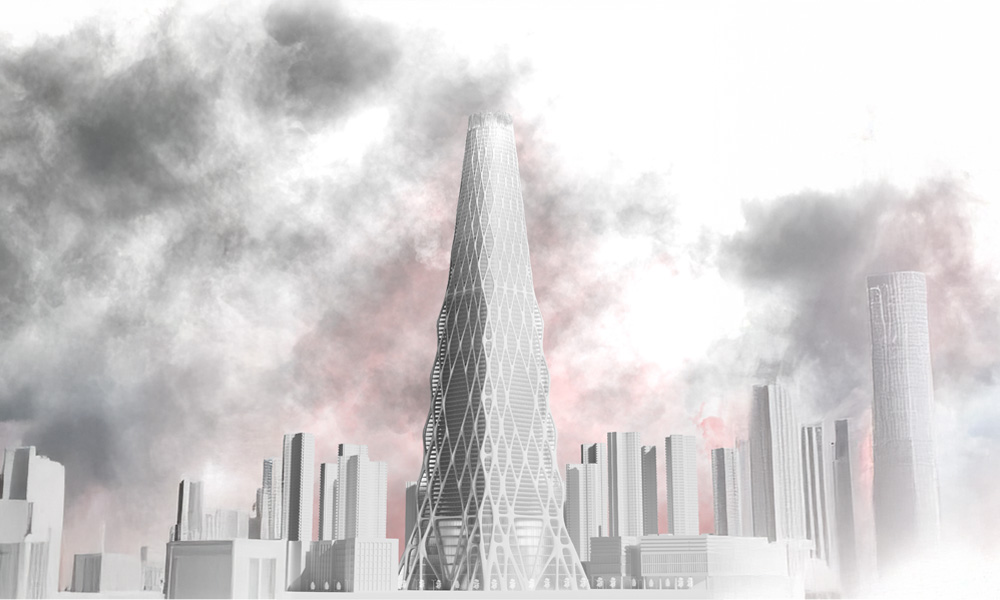

이에 따라 프로젝트는 ‘형태를 보존’하는 것이 아니라, ‘김중업의 건축 언어’와 건축적 개념을 현대적으로 계승하고, 새로운 프로그램과 기능을 담아내는 방식으로 전개되었다.

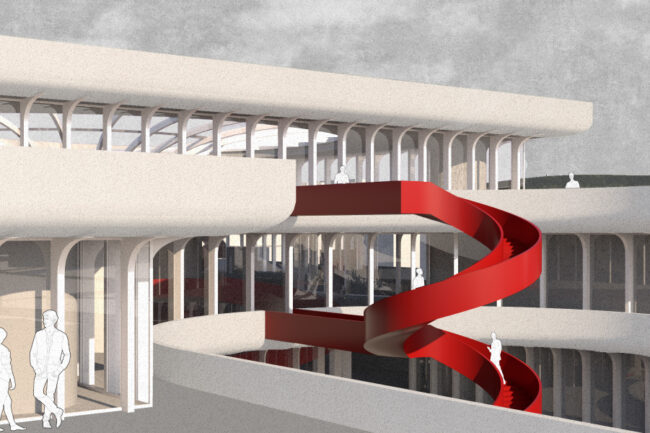

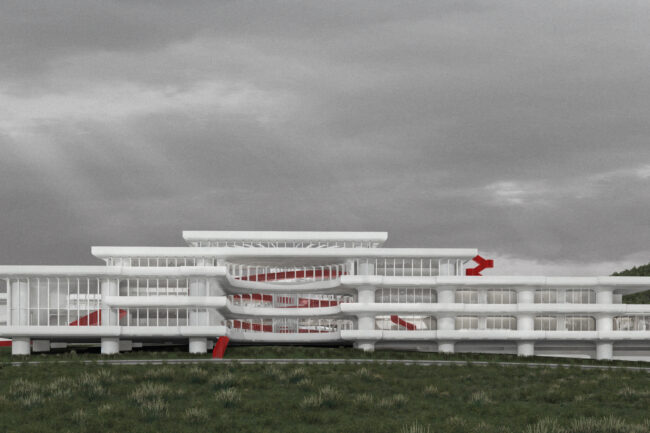

거대한 곡선과 기둥, 외부 순환 장치 같은 상징적인 요소를 재해석하여, 제주대학교와 첨단과학기술단지 사이의 경계에 산학연 클러스터로 구현함으로써, 과거의 의미와 현대의 요구를 이어주는 연결의 공간을 제안한다.

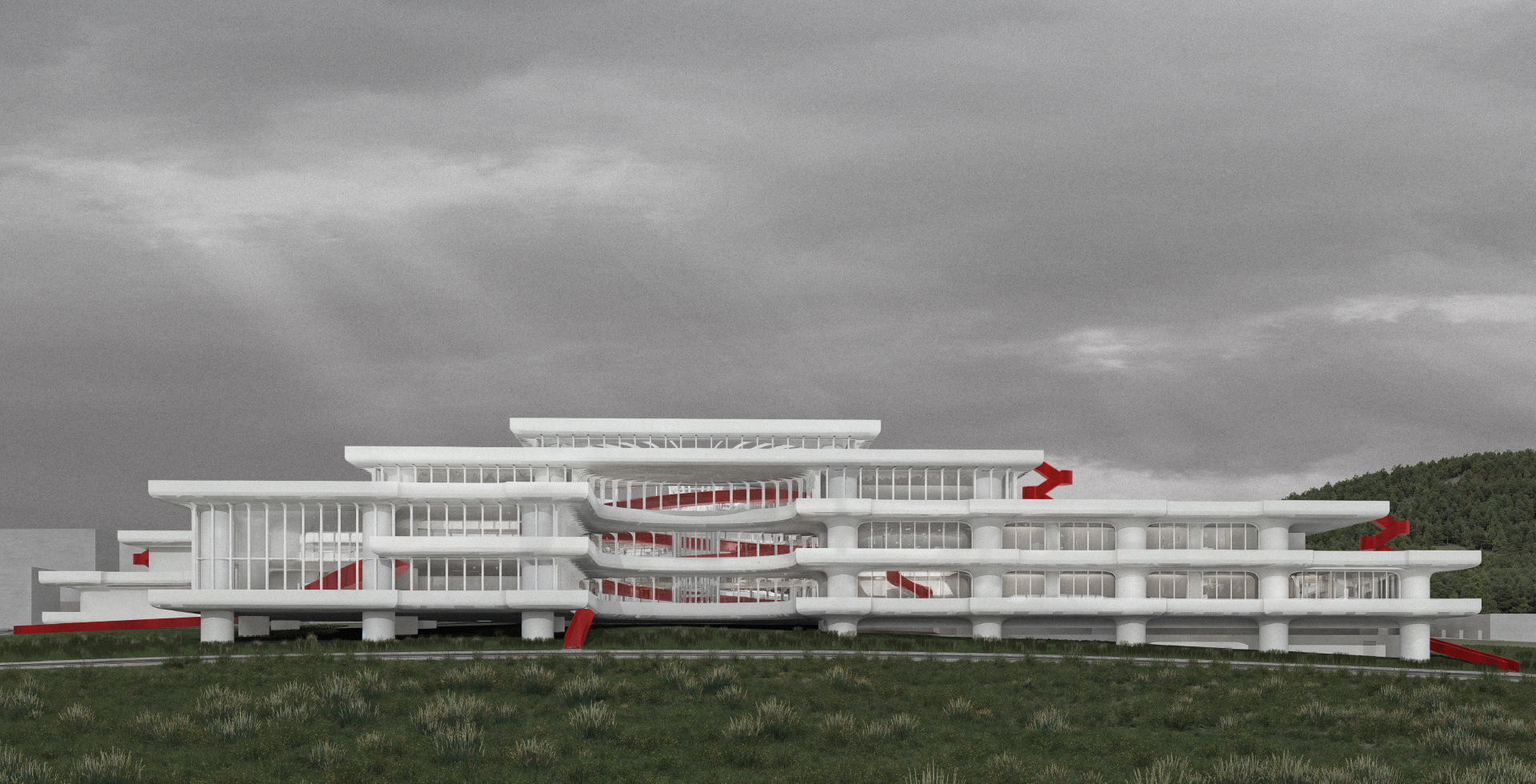

Theme Background

1970년에 완공된 제주대학교 구 본관은 김중업 건축가가 설계한 세 번째 대학교 건축으로, 당시의 다른 대학 본관들과는 다른 공간 구성과 프로그램을 갖춘 독창적인 건물이었다. 단순한 행정 기능을 넘어서 도서관, 식당, 민속박물관 등 다양한 공공 프로그램을 함께 담아냈고, 동시에 제주도 고등교육의 시작을 상징하는 건축물이기도 했다.

건물은 1995년 철거되었지만, 이후에도 지역의 기억 속에 남아 있었고, 이러한 상징성과 건축적 가치에 기반해 2025–2034 제주대학교 마스터플랜에 복원 계획이 포함되었다. 그러나 현재의 구조 기준, 내진 설계, 피난 동선 등의 법적 요구를 충족시키기 어렵다는 점에서 원형 복원은 사실상 불가능해졌고, 이에 따라 기존의 의미를 어떻게 새로운 방식으로 보존하고 해석할 수 있을지에 대한 건축적 접근이 요구되었다.

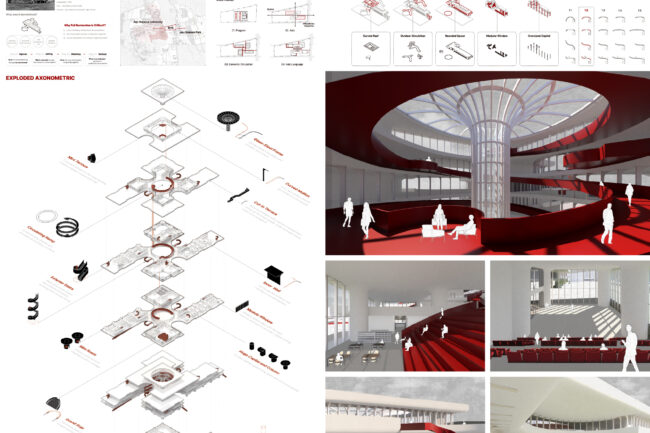

Concept

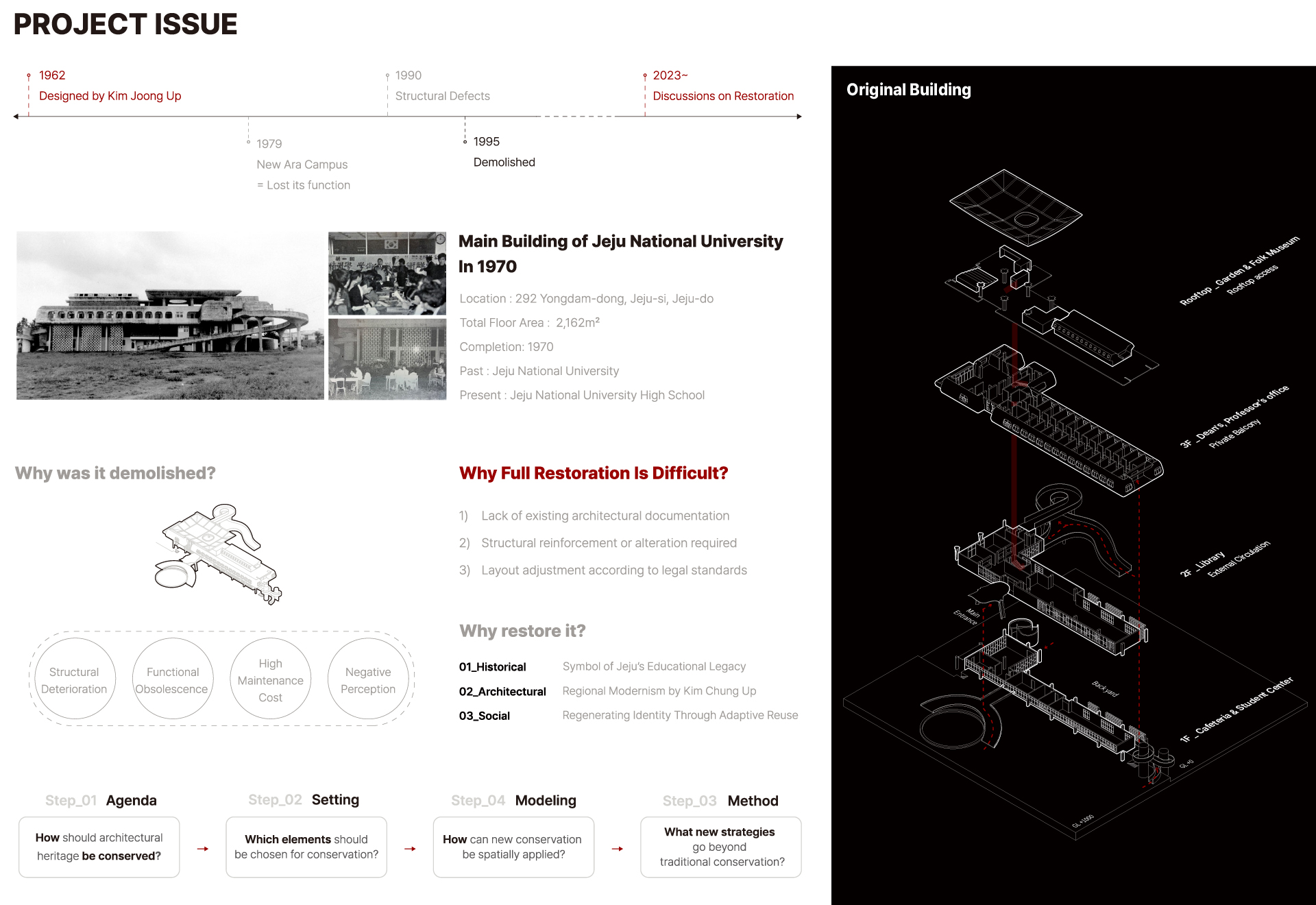

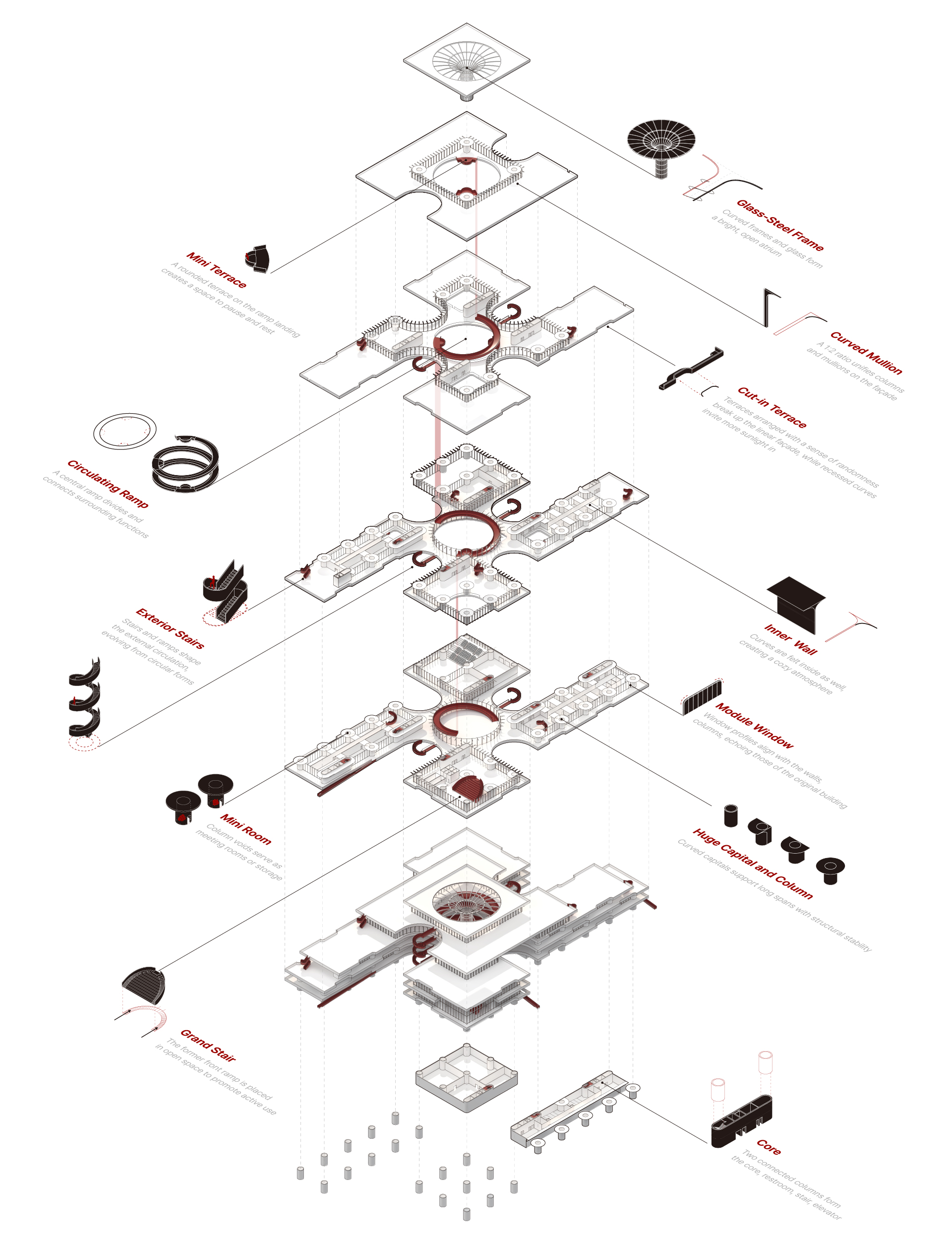

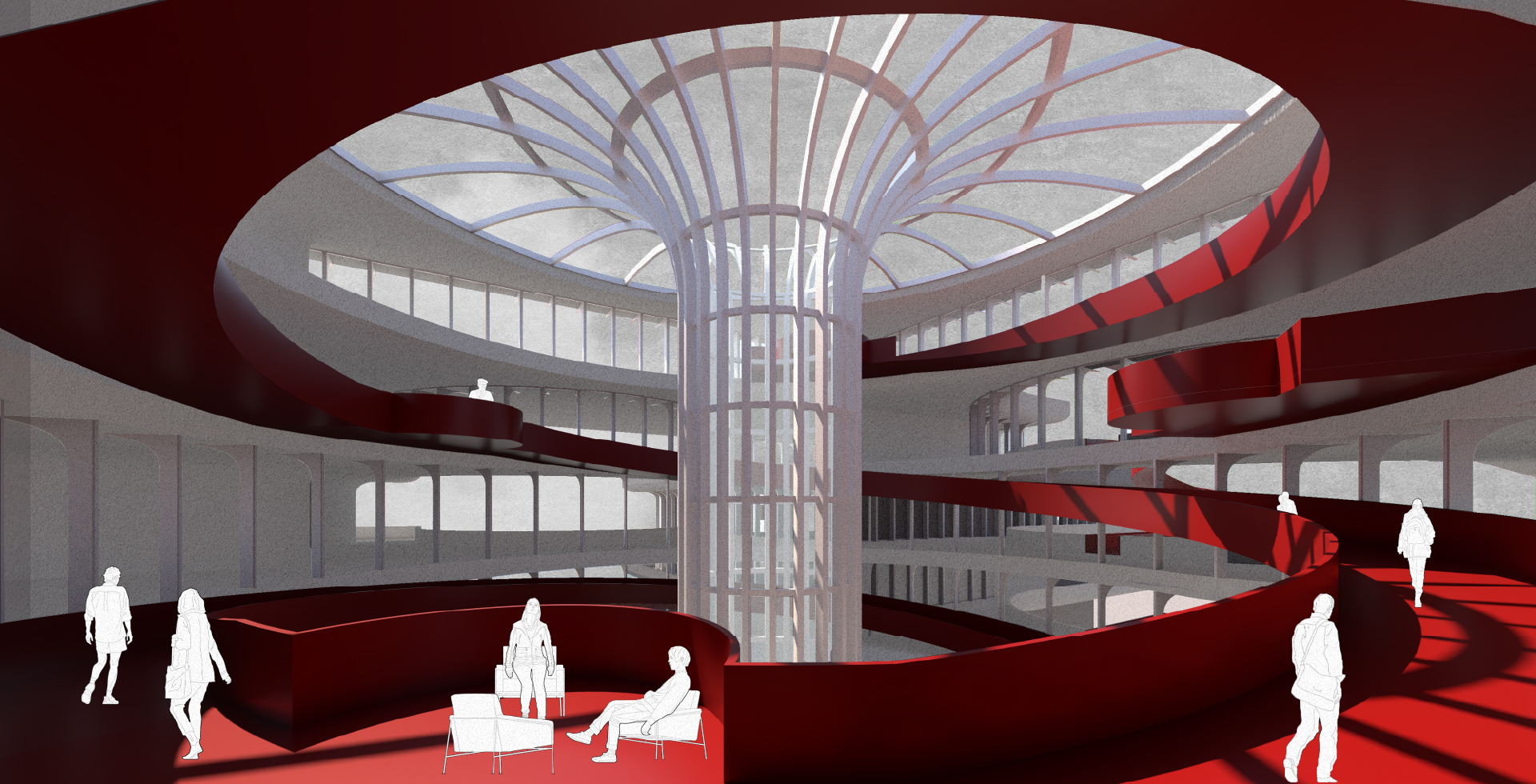

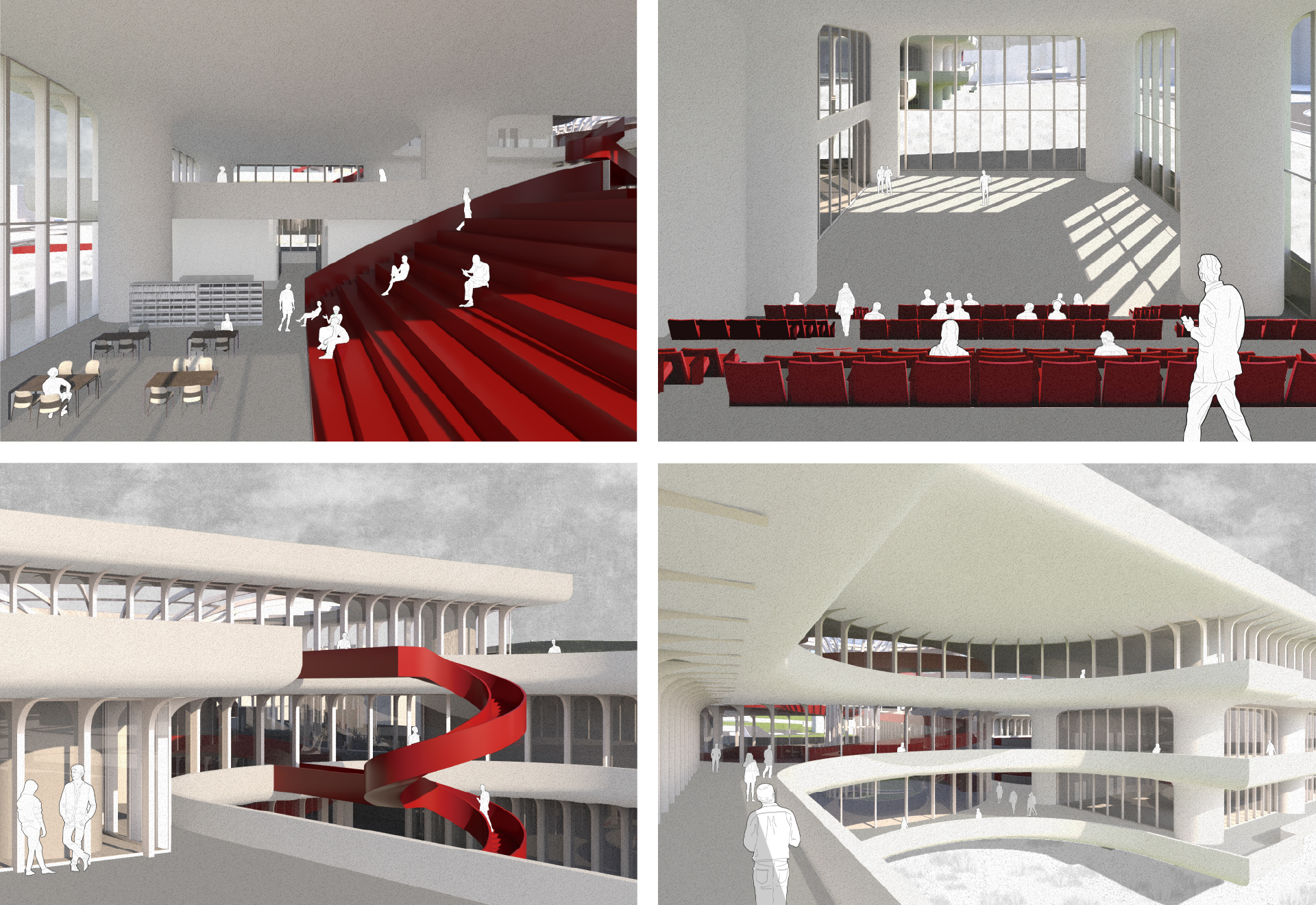

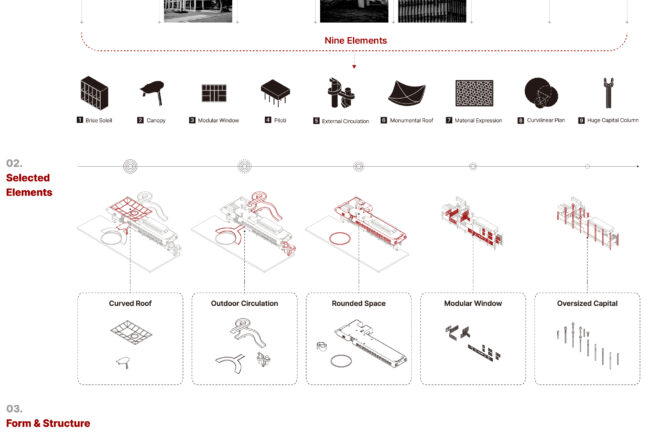

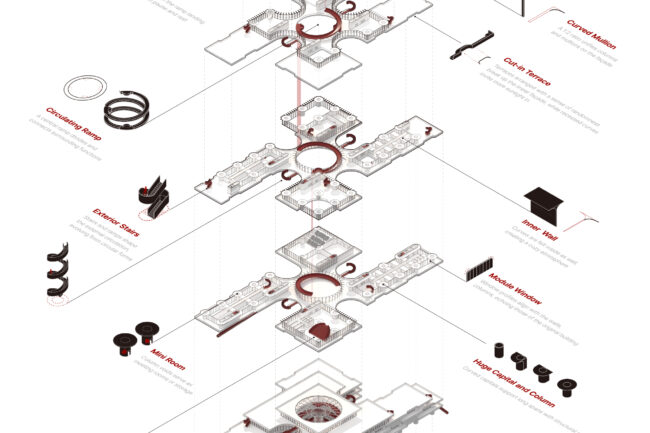

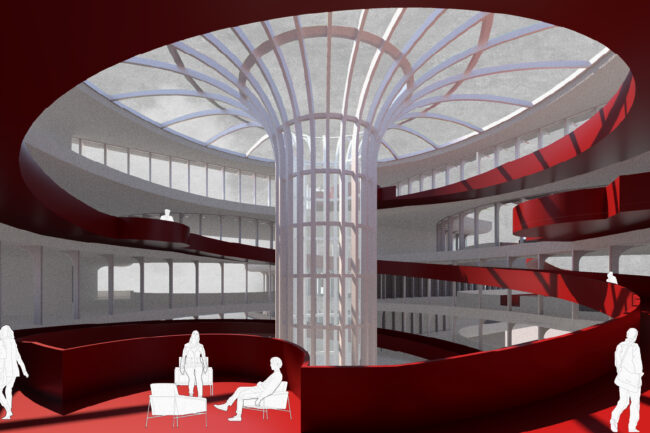

김중업의 건축 언어를 바탕으로 재해석을 시도하기에 앞서, 먼저 그의 건축 철학과 표현 방식을 체계적으로 분석했다. 여러 작품을 통해 반복적으로 나타나는 아홉 가지 핵심 건축 언어를 도출하고, 이 중 제주대학교 구 본관에 적용된 곡선 지붕, 큰 캐피탈 기둥, 외부 순환 동선, 모듈형 창호에 집중하여 분석을 진행했다. 각 요소에 쓰인 곡선은 단순한 형태의 차용이 아닌, 구조적 안정성과 조형성을 함께 고려해 곡률 테스트를 거쳤으며, 그 결과 1:2 비율의 곡선을 기준으로 설정했다. 이 건축 언어들을 바탕으로, 네 개의 진입로에서 각각의 형상이 드러나도록 주요 매스를 구성하고, 그 사이를 공유 공간과 순환 램프로 연결함으로써 과거의 건축적 정신과 오늘의 공간 요구를 함께 담아낼 수 있는 구조를 계획하였다.

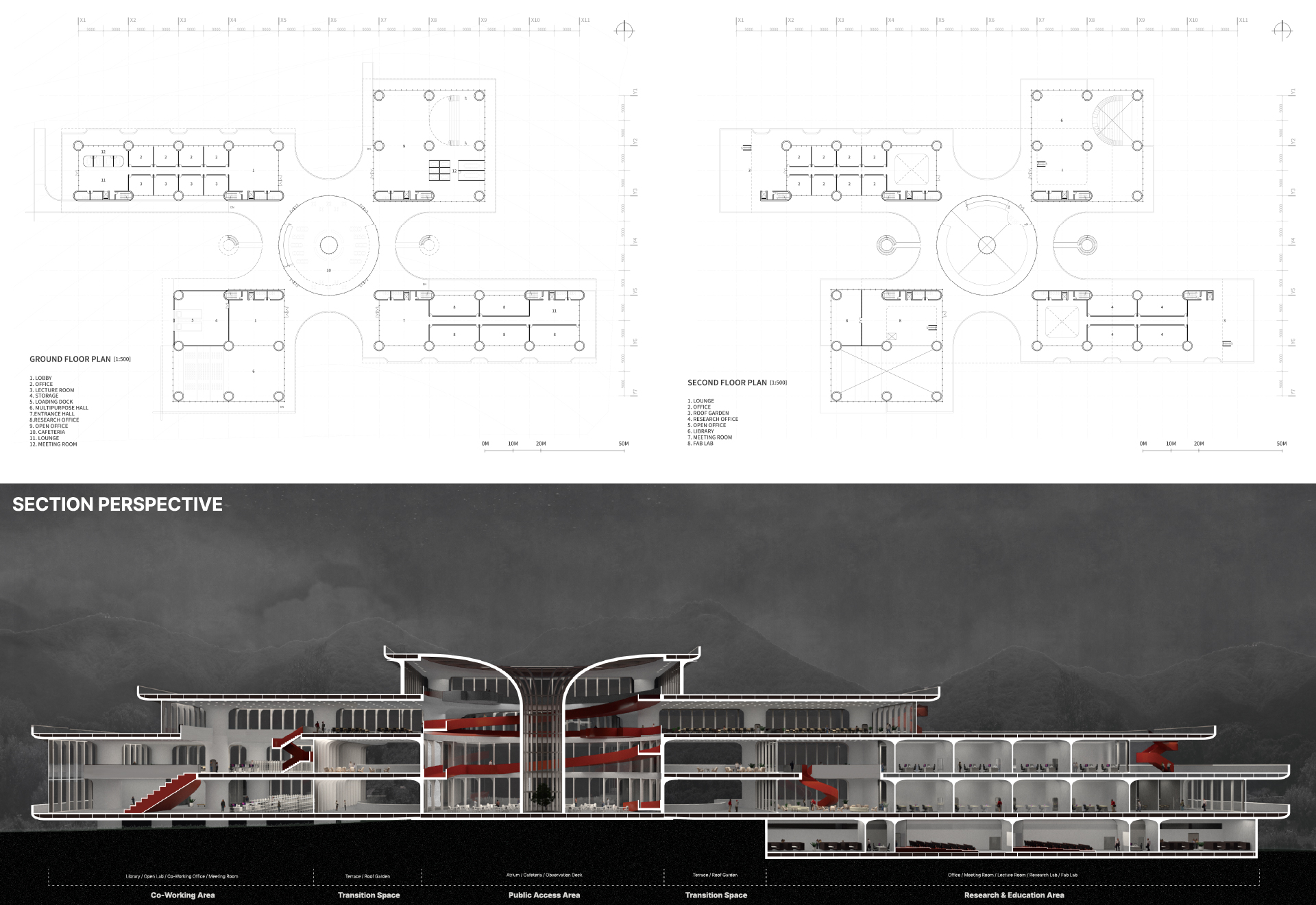

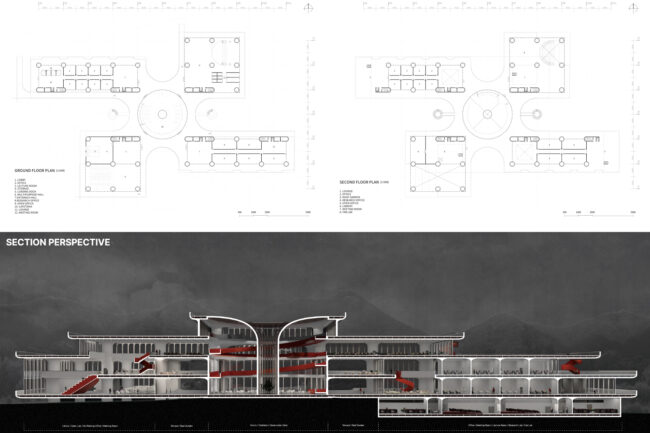

Drawings

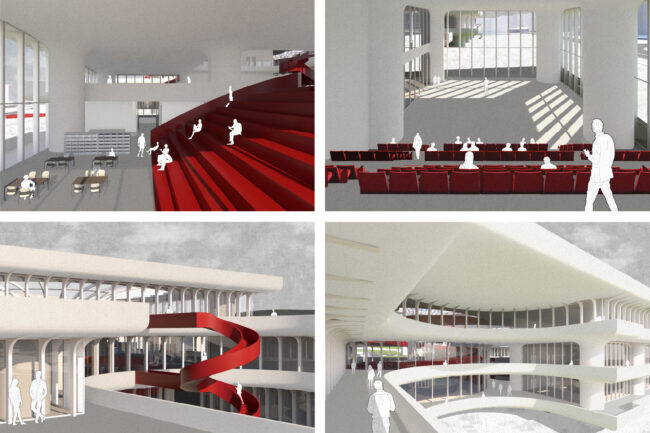

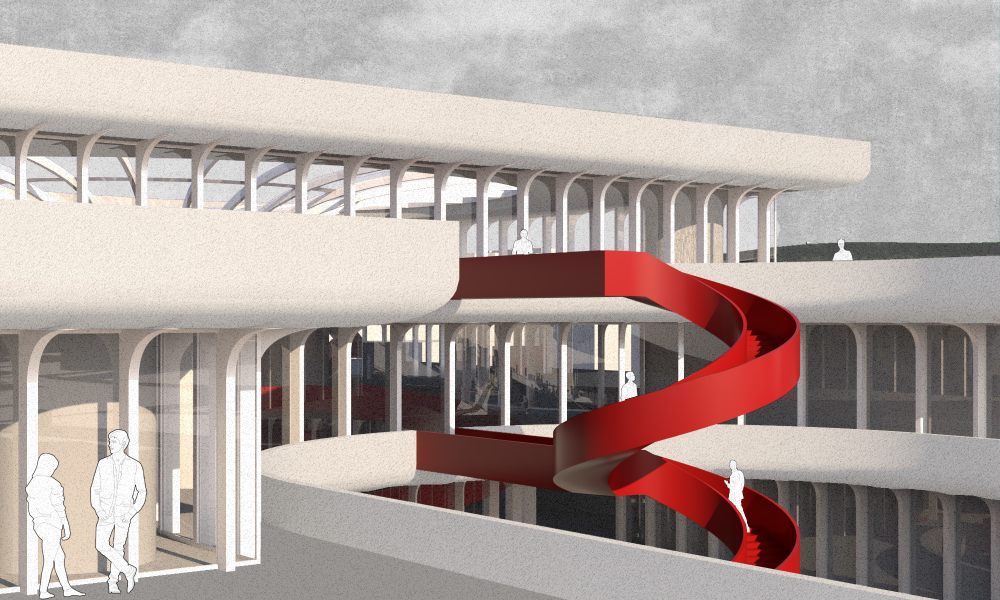

공간은 교육, 연구, 공유, 협력이라는 네 가지 기능을 중심으로 구성되며, 각각 선형 형태나 입체적인 부피감을 가진 덩어리로 나뉘어 배치되어 있다. 이 공간들은 중심부에 위치한 순환형 경사 통로를 통해 하나의 흐름으로 연결되며, 이동과 머무름이 자연스럽게 이어지는 공간적 흐름을 형성한다.

코어 기능과 회의실로 활용된 기둥, 원형 창틀에서 착안한 공간 요소, 상징적인 양방향 경사로를 중앙 대공간으로 구성하여 배치했으며, 건축 언어가 현재의 공간 프로그램에 맞게 변형되어 반영되었다. 단면에서는 기둥의 비례감과 곡선 지붕의 형태가 강조되며, 전체적으로 김중업의 조형적 언어가 현대의 구조와 기능 속에서 재구성된 방식이 드러난다.